新型β内酰胺酶抑制剂的安全有效使用指南与实践要点

文章摘要:

随着抗生素耐药性问题的日益严重,新型β内酰胺酶抑制剂(β-lactamase inhibitors, BLIs)作为增强β内酰胺类抗生素效能的重要药物,在临床治疗中展现出显著的前景。这些抑制剂通过抑制细菌产生的β内酰胺酶,延长了β内酰胺类抗生素的抗菌活性。本文将围绕新型β内酰胺酶抑制剂的安全有效使用进行详细探讨,首先对其药理作用与机制进行概述,接着从临床应用、安全使用、剂量调整和不良反应监控等四个方面提供实践要点和指南。通过科学合理的使用新型β内酰胺酶抑制剂,能够有效应对多重耐药细菌的威胁,提高临床疗效,并确保患者的用药安全。本文旨在为临床医师提供详细的操作指引,以便在日常实践中更好地应用这一类药物。

1、药理作用与机制概述

新型β内酰胺酶抑制剂(BLIs)通过与β内酰胺酶结合,抑制其对β内酰胺类抗生素的降解作用,从而恢复抗生素的抗菌活性。这类药物通常与β内酰胺类抗生素联合使用,以增强抗生素的疗效,尤其在面对产β内酰胺酶的耐药细菌时,能够显著改善临床治疗效果。例如,克拉维酸(Clavulanic acid)、他唑巴坦(Tazobactam)等是常见的β内酰胺酶抑制剂。

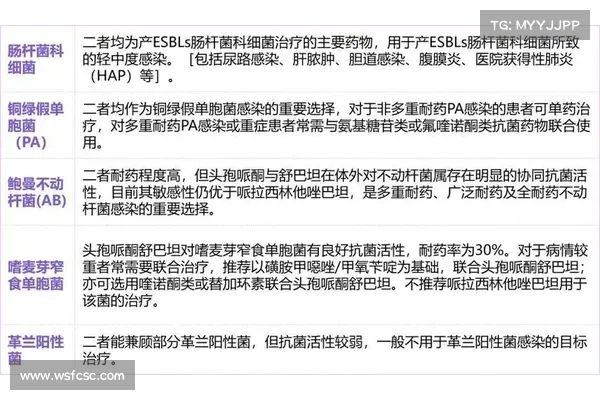

新型β内酰胺酶抑制剂不仅能抑制广泛的β内酰胺酶,还能对抗某些碳青霉烯酶和其他耐药酶的产生,扩展了它们的抗菌谱。因此,这些药物在临床上尤其在治疗耐药性革兰氏阴性菌(如耐氨基糖苷类、耐β内酰胺类细菌)方面,发挥着至关重要的作用。

然而,不同的β内酰胺酶抑制剂具有不同的作用机制和抗菌谱。例如,他唑巴坦对Pseudomonas aeruginosa的抑制效果较强,而克拉维酸则对革兰氏阳性菌特别有效。临床医生需根据具体感染的病原菌和耐药谱来选择合适的药物。

2、新型β内酰胺酶抑制剂的临床应用

新型β内酰胺酶抑制剂在临床应用中的最主要作用是增强β内酰胺类抗生素的疗效。在细菌感染的治疗中,通常将β内酰胺类抗生素与抑制剂联合使用,从而提高抗生素的有效性。这类联合治疗常用于多重耐药性细菌感染的治疗,尤其在复杂的医院获得性感染中,临床效果突出。

以头孢曲松/克拉维酸(Ceftriaxone/Clavulanate)为例,这一联合制剂在治疗一些常见的呼吸道、尿路及腹腔感染中均具有较好疗效。特别是对于耐氨基糖苷类和耐广谱β内酰胺类药物的细菌,联用β内酰胺酶抑制剂能够有效解决治疗中遇到的耐药性问题。

值得注意的是,不同种类的β内酰胺酶抑制剂适应症有所不同。在临床上,选择合适的抑制剂和抗生素组合非常关键。例如,联合使用舒巴坦/头孢噻肟(Sulbactam/Cefoperazone)对抗一些耐碳青霉烯的细菌,而对非耐药性病原菌使用单独的β内酰胺类抗生素即可减少不必要的药物干扰。

3、新型β内酰胺酶抑制剂的安全使用

新型β内酰胺酶抑制剂在提高抗生素疗效的同时,其安全性也需要受到特别关注。在使用这些药物时,首先需要评估患者的肝肾功能,尤其是在肝肾功能不全的患者中,药物的代谢和清除可能受到影响,因此需要适当调整剂量。

j9九游会官网真人游戏第一品牌其次,新型β内酰胺酶抑制剂的过敏反应也需要特别警惕。部分患者可能对这些药物中的某些成分(如克拉维酸)存在过敏反应,使用前需要详细了解患者的药物过敏史,必要时进行过敏试验。

此外,新型β内酰胺酶抑制剂与其他药物的相互作用也需要关注。它们可能与某些抗凝药物(如华法林)产生相互作用,导致血药浓度升高,增加出血风险。在联合使用这些药物时,必须密切监测患者的凝血功能。

4、剂量调整与不良反应监控

新型β内酰胺酶抑制剂的剂量调整是确保其安全有效使用的重要环节。对于肝肾功能不全的患者,应根据肝肾功能的不同程度进行剂量调整。例如,肾功能损害的患者可能需要减少药物的给药频率或剂量,以避免药物蓄积引发的不良反应。

另外,临床在使用过程中应密切监控药物的副作用。常见的不良反应包括胃肠道不适(如恶心、呕吐、腹泻)和过敏反应等。在高剂量使用时,尤其需要警惕引起肝功能异常的风险。定期监测肝功能、肾功能及血象变化,可以帮助及时发现潜在的不良反应。

对于使用β内酰胺酶抑制剂的患者,尤其是长期使用或剂量较高的患者,进行定期的药物监测和检查是非常必要的。只有通过科学的剂量调整和不良反应监控,才能在提高疗效的同时,最大限度地减少潜在的风险。

总结:

新型β内酰胺酶抑制剂作为抗生素耐药性治疗中的重要武器,其安全有效的使用指南具有重要的临床意义。通过合理的药物选择、剂量调整、定期监控不良反应,能够确保患者在接受治疗的同时,最大限度地减少副作用与药物耐药性问题的发生。

未来随着新的β内酰胺酶抑制剂的不断研发与临床应用,医务工作者应持续关注药物的临床效果与安全性,为抗感染治疗提供更加精细化的个体化治疗方案。在应对耐药性细菌威胁的过程中,新型β内酰胺酶抑制剂无疑将在未来的医学实践中扮演着越来越重要的角色。